トヨタ自動車 CV Company 製品企画 ZH2 チーフエンジニア

新型アルファード/ヴェルファイアについて、開発の狙いを教えてください。

- 吉岡

-

このクルマの基本コンセプトは「快適な移動の幸せ」です。

後席に赤ちゃんや子どもを乗せて運転していたら、親は目的地に着くまでゆっくり寝かせてあげたいと思うものです。そうなると優しい運転に集中するでしょうし、優しい運転ができるようなクルマを望まれます。ショーファーカーにおいても、後席に乗られる方には日々お忙しい方も多いと思います。そこで、束の間の移動時間でも休息でき、リフレッシュしていただきたい。ドライバーはドライバーで、時間には絶対に遅れてはいけないのでタイムリーに運転しないといけない。だけど、後席の人が休んだり会議をしたりしているなかで乱暴な運転はできないので、優しい運転を心がける。目的地に着いたとき、後席に乗った人はリフレッシュできたことに「ありがとう」と言うでしょうし、ドライバーはそれを聞いて幸せを感じる。

まさに互いが思いやり、感謝し合う。そういう空間をこのクルマを通して実現するというのが、僕らが掲げる「快適な移動の幸せ」という概念です。

吉岡さんは、先代に続くチーフエンジニア(CE)の大役ですね。

- 吉岡

-

僕は2010年に(先々代の)アルファード/ヴェルファイアの担当になってから、そういう考えをずっと持っていました。僕は初代のアルファードを所有していたんです。買ったときは子どもができた時期でもありました。じつは妻がクルマ酔いをしやすくて。初代はTEMS(当時の電子制御減衰力可変サスペンション)も付いていましたが、結構フラフラしたんです。そんな折りアルファード/ヴェルファイアの商品企画開発部署に抜擢され、翌2011年から主査としてモデルチェンジを担当したのがきっかけです。

奥様のクルマ酔いがミニバン開発のテーマについて考えるきっかけの一つだったと。

- 吉岡

-

あと、もう一つありまして。会社で持っていたミニバンを使っていたら、ウチの下の子どもがフロントドアに指を挟む大けがをしたんです。ドアのストライカー(ロック機構でツメとかみ合うコの字状の金具)に指をかけていました。僕はてっきりスライドドアのほうだと思っていて、ドアを閉めてしまって。悲鳴ですぐにドアを開けてみたら骨が飛び出るくらいのケガで。すぐに救急車を呼んだら、爪がはがれていたけど骨まではいっていなくて。僕は指がちょん切れたかと思っちゃって。

あぁ! 不幸中の幸いでした。

- 吉岡

-

それが商品企画開発部署に移って2〜3年目の出来事。そのエピソードが何に関係しているかというと、先代の「ロングアシストグリップ」です。

はじめは(実験部から)あんなに長くできないといわれたんです。シートに内蔵のサイドエアバッグが展開したときグリップに当たり、軌道が変化してしまうので採用できないと。当時のトヨタ車体の実験部のメンバーと話をして、あきらめていました。その矢先、子供が大けがをして。小さな子どもはつかまるところがないからそんな変なところを持つんだと、僕は思いました。偶然そんなことがあって、実験部のみんなにその話をしたら、みんな何もいわずに「一日待ってくれ」と。で、翌日の会議で「吉岡さん、何とかできます」と。

彼らはどんな提案をしてきたかというと、ガーニッシュの面から飛び出さないようにグリップを延ばしてやる。そうすればガーニッシュと同じ影響しかないから、サイドエアバッグが開いても大丈夫だと。それでロングアシストグリップが出来上がったんです。まさに、そこでみんなが乗る人のためにひと汗かいてくれました。

息子さんの痛さは察するにあまりありますが、吉岡さんの経験値にはそんなこともあったんですね。

- 吉岡

-

たかがグリップじゃないですか。だけど、それが短いだけで小さな子供の大けがにつながってしまうこともある。僕らが責任を持ってそういったものを開発しないといけないんだと、気づいた一瞬でした。

もしかしたら開発メンバーもそうだったかもしれません。

- 吉岡

-

いや、みんな世のため人のために、自分が開発したものを感謝して使ってもらいたいという気持ちは絶対にあるんです。けど、日々忙しい。そういったなかであきらめる部分や、楽をしようという部分も当然あります。だけど、ひとたび汗をかいて必死に考えれば、絶対に知恵は出てくる。人に対して愛情や思いやりを持って、そういう気持ちでクルマをつくる。それがミニバン、特に子どもからVIPまで乗るクルマには、基本概念として必要なことだと。

奥様への処方箋は?

- 吉岡

-

もともとすごく酔いやすくて、後ろの席に乗ってくれない。でも、助手席に座ると「狭い」と。そういう人のことを考えて、助手席を一番快適なスペースにしたいという気持ちがありました。

そこで、先代で造ったのが助手席のロングスライドシートです。前後のシートレールをつなげて助手席を大きく後ろまでスライドできれば、足を伸ばして自由自在にくつろげる。

ただ、スライドしたときにフロントシートの法規要件に対応しなければいけないのか、リヤシートの要件なのか、非常に不明確だったんです。また海外の基準のこともあったので、当初開発は難しいかなと思っていました。そのときに「吉岡さん、あきらめんでもやれますよ」といって最後までやってくれたのが、当時のシート設計担当で、今回アルファード/ヴェルファイアの開発で僕の右腕になってくれた菅間君なんです。

先代でもユニークで実用的な新装備が目白押しでした。

- 吉岡

-

「エグゼクティブラウンジシート」もね。これは逆転の発想から生まれました。僕らの基本的なクルマづくりは3列目(シート)もしっかり使えるというコンセプトです。が、VIPは3列目を使わないから割り切って通路をなくして、立派なシートをド~ンと置こうよと。それを設定したら当たったんですね。会社の社長さんであったり著名人の方であったり、「このシート、いいね」と言って買っていただいたり。そこで法人の割合が全体の3割まで増えました。

3代目はリヤをダブルウイッシュボーンの独懸(独立懸架)にしましたが、やはり大きいのはそのシートを装備したエグゼクティブラウンジというグレードの設定ですね。今まで高級サルーンにしか乗ってこられなかったお客様がアルファードを気兼ねなくお使いいただけるよう、どんどん変わっていったんです。

VIP御用達の新しい市場を見事に開拓しました。ポテンシャルはわかっていても、ここまで実際に提案した日本車はありませんでした。

- 吉岡

-

ミニバンだからこそ大きなシートが載せられるとか、それが多彩にアレンジできるとか、そういうことができるので。どちらかというと、中身のパッケージを工夫しながら快適に移動させるという。そういう発想から生まれてきました。

ただ、サスペンションを独懸にしましたが、少し振動が多いねというお客様からの声がありました。特に、高級サルーンに乗られるような目の肥えたお客さまから、「ウチのクルマよりも揺れが大きいね」とか。

比較されるライバル車が名だたる高級サルーンに変わると、開発側は辛いですね(笑)。

- 吉岡

-

逆に光栄でしたね。僕は値段がかたや1000万円でこっちは400万円とか、そんなことは思ったことありません。大空間というのは確実に快適で、高級サルーンには絶対に真似できない部分です。そこに高級サルーンの性能がちゃんと加われば、間違いなく世界を……ちょっと大げさですけど、世界を席巻できるような商品になるんじゃないかと当時から思っていました。今回の開発では名だたる高級サルーンにも乗って、室内快適性の検討も行っています。

グローバルの話では、中国での大ヒットも先代のトピックでした。

- 吉岡

-

3代目のアルファードは、中国向けは当初(ガソリンの)V6しかありませんでした。ですが、中国も燃費規制がかなり厳しくなり、いずれハイブリッド(HEV)を入れないと商売できなくなるだろうと。

じつは、3代目の開発ではエグゼクティブラウンジやスーパーロングスライドシート、ダブルウイッシュボーンなどいろいろな開発を織り込んで、開発工数がパンクしたんです。

それでも、中国向けのHEVも途中まで開発していました。ここでも工数がパンクして、上からは相当怒られました。そこで開発規模を縮小して、中国向けのHEVはドロップしたんです。ただ、中国向けにHEVシステムを載せられるように、プラットフォームの衝突の性能だけは裏で開発していました。

怒られても用意周到ですね(笑)。

- 吉岡

-

じつは、3代目ではマイナーチェンジを2回やろうと思っていました。2018年にやりましたが、そのときにトヨタセーフティセンスII(TSSⅡ)を入れて、顔も最終型に。これも工数をかなり使いました。それで、(国内向けの)2回目のマイナーチェンジを中国向けの工数に振り分けたんです。TSSⅡもデザインも結構よくできたので、これでモデルライフは十分やっていけると。ヴェルファイアのデザインはやりすぎちゃいましたが(笑)。

中国では燃費規制で(V6車を)月200~300台くらいしか売ることができなくなっていましたが、燃費基準を上回るHEVを入れたことで台数が月2000台に増えました。エグゼクティブラウンジシートがめちゃくちゃウケたんです。当時、向こうでアルファードは神のクルマ「神車」といわれていると現地の駐在員に教えてもらいました。

今回の新型の開発が始まったのはいつごろですか?

- 吉岡

-

中国向けのアルファードやLM(初代は吉岡氏が担当)の仕事をしているときに、2018年のタイミングでトヨタ車体がバン事業を自分たちで責任をもってやる新しいスキームになりました。商品企画開発部署の機能をトヨタからトヨタ車体に移管する。それと併せて次期モデルの開発がスタートしました。

しかし、トヨタ車体には製品企画を経験した人がいませんでした。そこで僕が2018年に異動してやる際、「菅間君を呼んでくれ」とトヨタ車体の役員にお願いしました。助手席ロングスライドシートをやり遂げたガッツを見込んで、彼なら商品企画開発部署でもいい仕事をしてくれるだろうと。そうして最初は僕と菅間君の2人で開発がスタートしました。

まず取りかかったのは?

- 吉岡

-

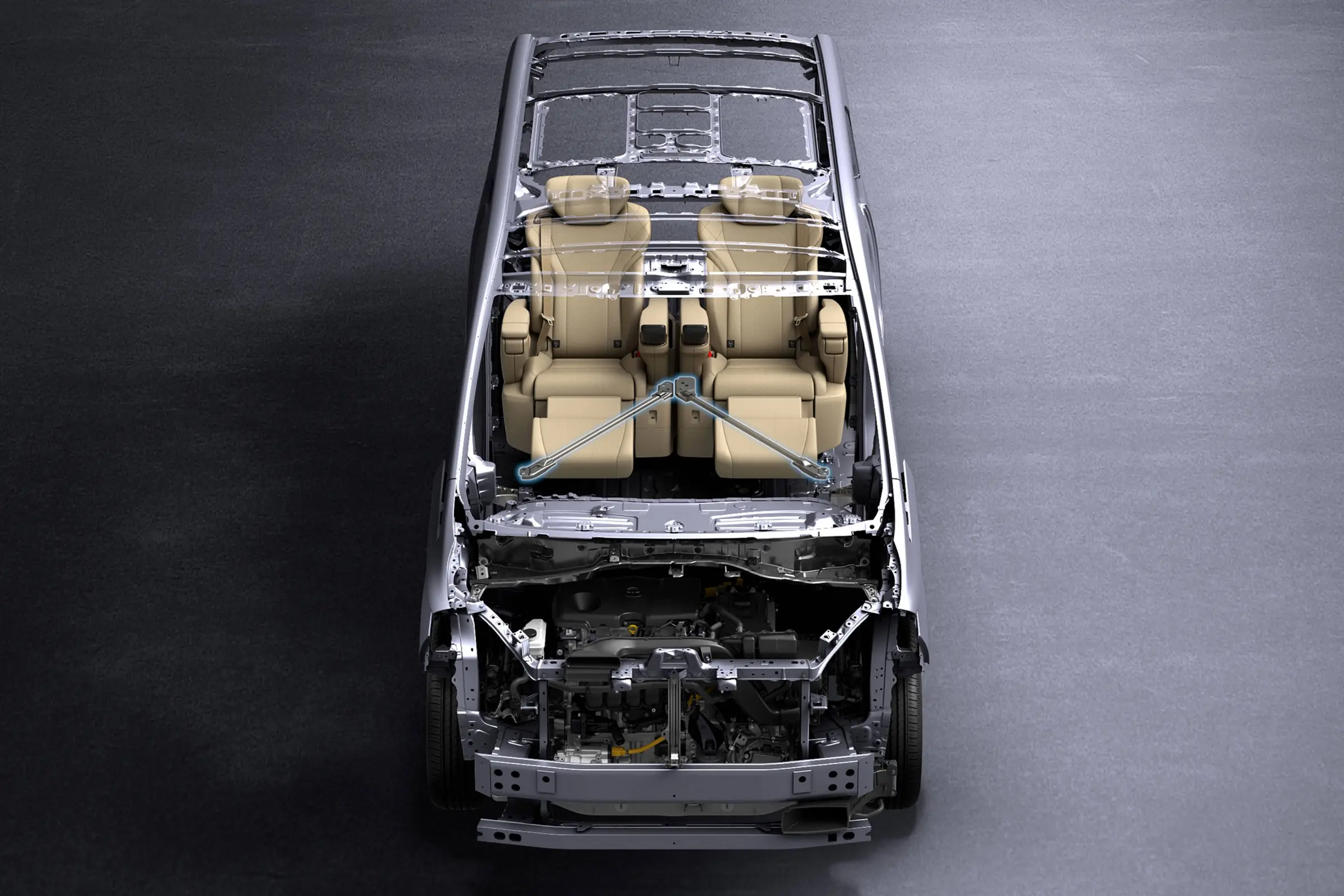

ボディの全長と全幅をしっかり決めます。そのなかでシルエットを決めて、人が乗る位置を極力前にもっていく。2018年に新しい商品企画開発部署が発足して、最初の仕事がそれでした。

全幅はマンションの機械式駐車場の要件などで1850㎜を守る。全長は5mを超えないように。日本のお客様に対する思いやりです。もう一つ、外形デザインでは19インチタイヤの採用がマストでした。そこで菅間君にまずお願いしたのは、新たに採用したTNGA設計のGA-Kプラットフォームで、5m台の最小回転半径を成立させること。GA-Kプラットフォームの構造上、従来のトヨタの評価基準では、タイヤとサイドメンバーのクリアランスを確保できませんでした。タイヤの切れ角が小さくなり、回転半径がかなり大きくなってしまうのです。僕は自分がやってもできないと思ったから、菅間君に無理難題を押し付けた(笑)。彼なら何とかうまくまとめてくれるだろうと。

タイヤをメンバーに当てずに、いかに切らせるか。トヨタは絶対に余分を多めに見ているから、無駄はあるはずだと。菅間君にはシャシー用語だけ伝えて「シャシー(設計担当)と折衝してこい!」、「とにかく目標何㎜、頑張れ!」って(笑)。菅間君ひとりでつかつか行きました。そのときの心境は本人に聞いてください(笑)。

では、ご本人の心境は? できるイメージはありましたか?

- 菅間

-

全然ないですよ。ド素人ですもん(笑)。当時、サスペンションの「サ」の字も知らないんですから。

シャシー設計のところに「こいつ、クドいな」と思われるくらい毎日のように行って、話を聞いて。飛び込まないと会話にならないし、本質のところには行けない。自分でもCATIAを動かして、タイヤの切れる角度をちょっとずつ変えながらやっていくうちに、設計の方にも想いが伝わったのか、いろいろとアイデアを頂き、なんとなく見えてきて。

- 吉岡

-

商品企画開発部署に来たら、まずは自分の技術とまったく違うバックグラウンドの人たちと話をして、その技術課題を解決しなければならない。

- 菅間

-

でも、そうやって最適なジオメトリーを決めても、結局トヨタの要件だとダメでした。そこでまた吉岡さんからアドバイスをもらって。愛知県の田原市にあるテストコースに行って、タイヤが実際にどう動いているかを見てこようと。それまでトヨタは、粘土を貼ってタイヤが当たってつぶれた分だけ動いた、という測り方でした。それで残った分で「隙間がいくつ」という。結構アナログだったんです。タイヤやブッシュなど、いろいろなところがたわむので、CAE(コンピュータ上でのシミュレーション)解析も進んでいませんでした。

それを正確に見るため、高速度カメラを置いて。8の字旋回のときにはこんな動きだとか、こういう場合は動き方が違うよとか、だんだんわかってきて。従来は一律だった隙間も、じつは縁石や8の字では違うと。

- 吉岡

-

そのあとの3~4㎜がなかなかね。

- 菅間

-

最後にはシャシー設計や工場に協力してもらいました。今回のクルマ、VGRS(電子制御ギヤ比可変ステアリング)ではありませんが、その組み付け工程を採用してバラつきを減らし、何とか目標を達成できました。

TNGAのプラットフォームはドライバーを低く後方に配置する設計です。ミニバンで重要な室内長の確保もたいへんだったと思います。

- 菅間

-

最初はステアリングの位置も(先代より)70㎜くらい後ろでした。70㎜下がったら絶対に荷室が狭くなってしまうので、どうしようと。そこをまた“ねちねち作戦”で、どうやったら前に出せる?みたいに。室内寸法も先代にすべて勝つように造っています。

- 吉岡

-

スーパーロングオーバーヘッドコンソール、長いので「SLOHC」と呼んでいますが、あれも厚みをとにかく薄くつくろうと。「50㎜に収めようぜ」と目標を決めるんです。終盤、「3㎜どうにも苦しいです」と泣きが入ると、「あと3㎜がんばれ‼」って。パッケージの目標は「体脂肪率0%」で、「絶対にどこかで体脂肪率0%になってないぞ」と(笑)。。

- 菅間

-

僕は先々代と先代でシート(設計担当)でしたが、パッケージというのはただ人が座るところを決めるみたいなイメージでした。今回、自分でパッケージを担当すると、実際にはそうではないんだと。すべてに裏付けがあって、クルマをどうしていくのかを意思表示するのがパッケージだというのが、とても勉強になりました。パッケージはコンセプトそのものなんです。

- 吉岡

-

商品力とか性能とか、すべての基本を1㎜単位でどこまで研ぎ澄ましたかが、そのパッケージなんですよね。それができたら一人前。これ、やらないとわからんだろ?

- 菅間

-

わからないですね。

- 吉岡

-

僕だって今になってわかることもあります。

ほかにも安全性能や環境性能はもちろんですが、デザイン、運動性能、静粛性に乗り心地など、すべての領域で執念といっていい開発姿勢が貫かれています。新型コロナの影響はどうでしたか?

- 吉岡

-

出たといえば出ましたけど。コロナ中でも(試験車両の)試乗会はやっていました。人数はめちゃくちゃ絞って。

- 菅間

-

コロナ前は月に1回は必ずやっていましたね。合宿みたいなかんじで。

- 吉岡

-

夜もみんなで集まっては性能談義に花が咲いて。不思議と結構、人が集まるんですよ。最後はみんなで「いいクルマにしようぜ」って。

開発メンバーは企画・開発から生産技術・製造、調達など異なる部門がそれぞれの枠を超えて、ボーダーレスのチームワークで最高のクルマづくりに取り組んでくれました。新型アルファード/ヴェルファイアがお客様に「快適な移動の幸せ」をお届けできる日が、待ち遠しくてしかたありません。